ふたりの感性で育てる、ミックスカルチャーの住まい

【福本沙耶さんのコンパクトライフ 前編】

編集と企画、PRの仕事を軸に、ファッションやカルチャーの現場で活躍する福本沙耶さん。彼女の住まいは、築25年・80㎡の2LDK。カメラマンの夫とともに、気の向くままに好きなものを集めてつくり上げた空間は、ジャンルを超えて自由な感性が息づいています。前編では、この家に引っ越してきた経緯や家づくりのテーマ、インテリアの考え方を伺いました。

光と間取りに惹かれて、たどり着いた家

今の物件に住み始めた経緯を教えてください。

以前の家が手狭になったタイミングで、今の家に引っ越しました。同じ地域であることと、光の入り方がここを選んだ理由です。リビングは大きな窓に囲まれていて、夏場は日焼けを心配してしまうほどたっぷり日が入ります。

特に気に入っているのが、窓が素敵なサンルームのような一角。オンラインミーティングでもよく褒められます。植物を置いているベンチは古い〈マルニ木工〉。いわゆる「オールドマルニ」と呼ばれるものです。ゴールドの脚とブラックのフレーム、深いブラウンの色味が気に入っています。

変わった形の物件ですよね。

そうですね。半円に近い形をしています。普通の家では決め手に欠けると思っていたので、こういう間取りに出会えてよかったです。

リビングに“チルスペース”があるのも印象的です。

リビング・ダイニングとは別にテーブルとチェアを置いた一角があって、我が家では“チルスペース”と呼んでいます。そこにある「Siesta Chair」は夫が衝動買いしたもの。Siestaはスペイン語で「昼寝」という意味があるだけあって、座り心地がとても良いんです。

同じくワンシーターのT LINEチェアも持っていて、春夏はTHONET、秋冬はSiestaというように季節で入れ替えて使っています。

隣にあるゴールドのテーブルは、フィリップ・スタルクが商業用にデザインしたスチール製のもの。代官山ヒルサイドテラスの屋外でシルバーのタイプを見かけていいなと思っていたら、よく行くインテリアショップで発見。ゴールドのスチールテーブルで、しかも折りたためる仕様は珍しく、思い切って購入しました。

正直、2人暮らしなのでテーブルもチェアも十分なのですが、「使ってみたい」という気持ちで迎え入れました。

好きなものを重ねていく、テーマのない家づくり

自宅作りのテーマを教えてください。

とにかくそのときどきで、好きなものを置くことです。統一感はあまりありませんが、私と夫が好きなものをただひたすら集めています。

たとえば、私がダイニングにオレンジの〈MAGIS〉の「マリオリナチェア」とゴミ箱を置いたら、しばらくして夫が〈M&M Custom Performance〉のティッシュスタンドを隣に合わせて購入してきたり。そんなふうに、少しずつものが増えていっています。

福本さん家にはオブジェとして楽しんでいるものも多いですよね。

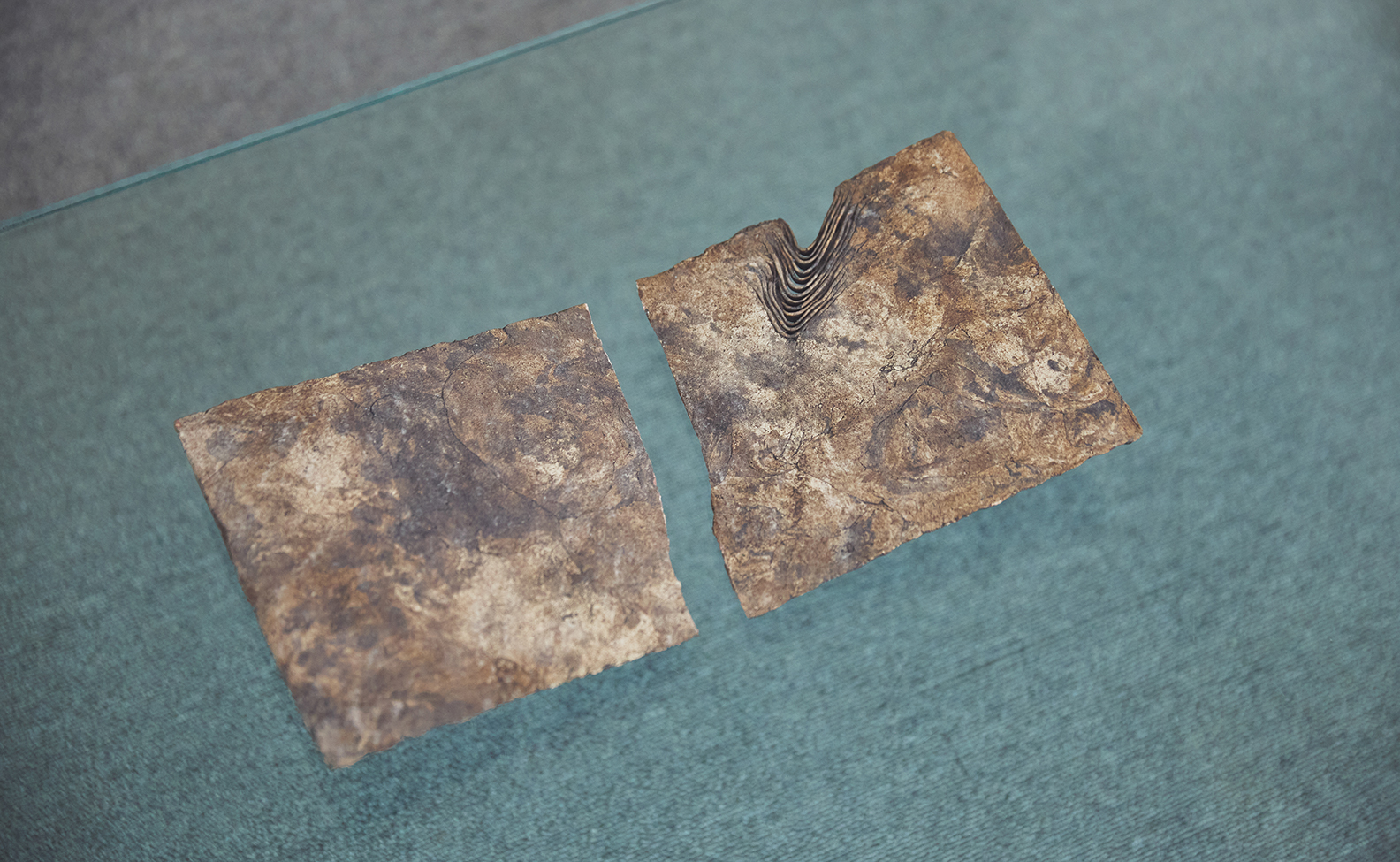

リビングテーブルに置いているのは、盛岡の作家・泉田之也さんの茶器。2年ほど前に酔って真っ二つに割ってしまいまして…。金継ぎもできない素材だったので、この状態を楽しむことにしました。

ソファ横には、にいみひろきさんの段ボールで作られたサイコロ型オブジェと、〈YAMAGIWA〉の「オバQライト」を組み合わせて置いています。

チルスペースのテーブルに置いているのは、清澄白河のギャラリー「stoop」でポストモダン展をしていたときに見つけたもの。ブックスタンドや新聞をしまうラックとしても使える収納道具ですが、色も形もオブジェのような存在感がありますよね。

ふたりの“違い”がつくる、居心地のいい空間

夫婦でインテリアの好みは似ていますか?

けっこう違います。私はスチールやアルミなどの無機質な素材が特に好きで、夫は木やクラフト感のあるものも好きです。

どのようにして、それぞれのインテリアを楽しんでいますか?

どんな家具でも馴染むように、部屋の内装は白いカーテンやグレーのタイルカーペットでシンプルにまとめています。あまりにも大きい家具を買うときは相談しますが、基本的にはお互いさまで、好きなものを買ってきていいという暗黙のルールがあります(笑)。

もし合わなければ空間を分けて置いたり、仕事で借りている事務所に持って行ったり。飽き性なので椅子などの小さな家具はよく入れ替えますし、季節や気分に合わせて“衣替え”のように空間を変えるのも楽しみのひとつです。

夫婦の感覚が素直にミックスされていて、それが居心地の良さを作っていた福本沙耶さんの住まい。後編では、福本さんが大切にしている家具やファッション、人と過ごす家時間を通して、“今の自分”を楽しむためのヒントを探ります。

※本ページ掲載のお部屋は、Brilliaの分譲マンションに限らず、ご紹介しております。

Photo : Shinji Serizawa / Text : Runa Kitai